拉伸曲線也能錯?看完你就知道了

2020-04-22 來源:Goal Science

拉伸曲線是錯的?

明明是按國標要求做的實驗,操作也沒問題,而且是設備直接導出的數據,為什么導師一看拉伸曲線就說數據是錯的呢?

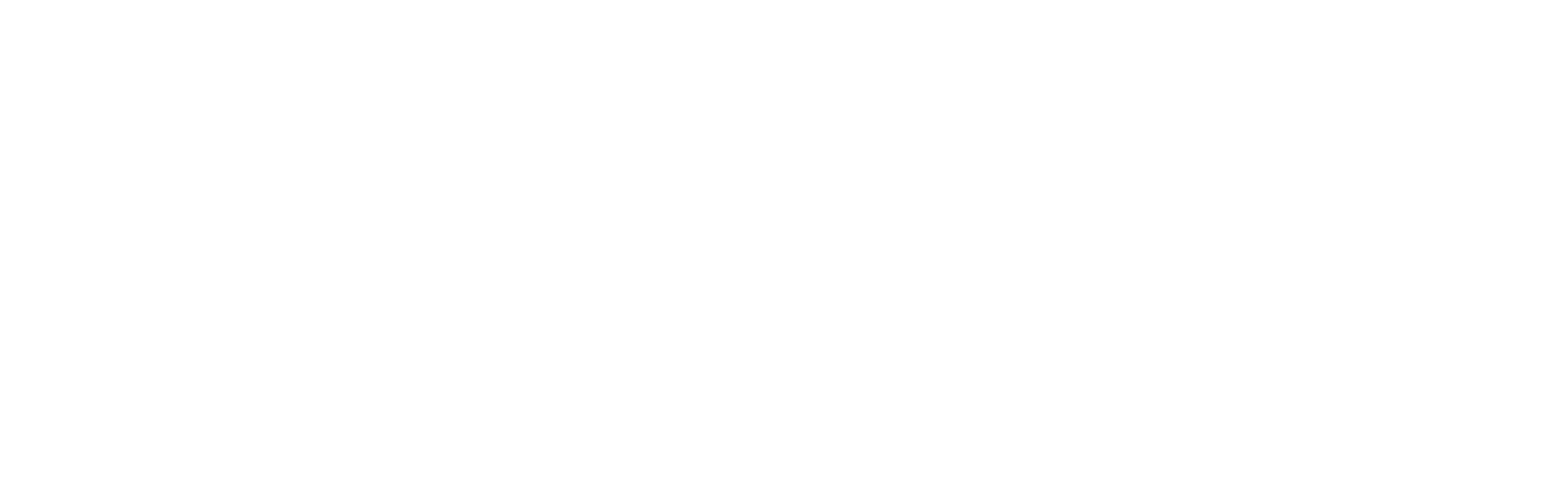

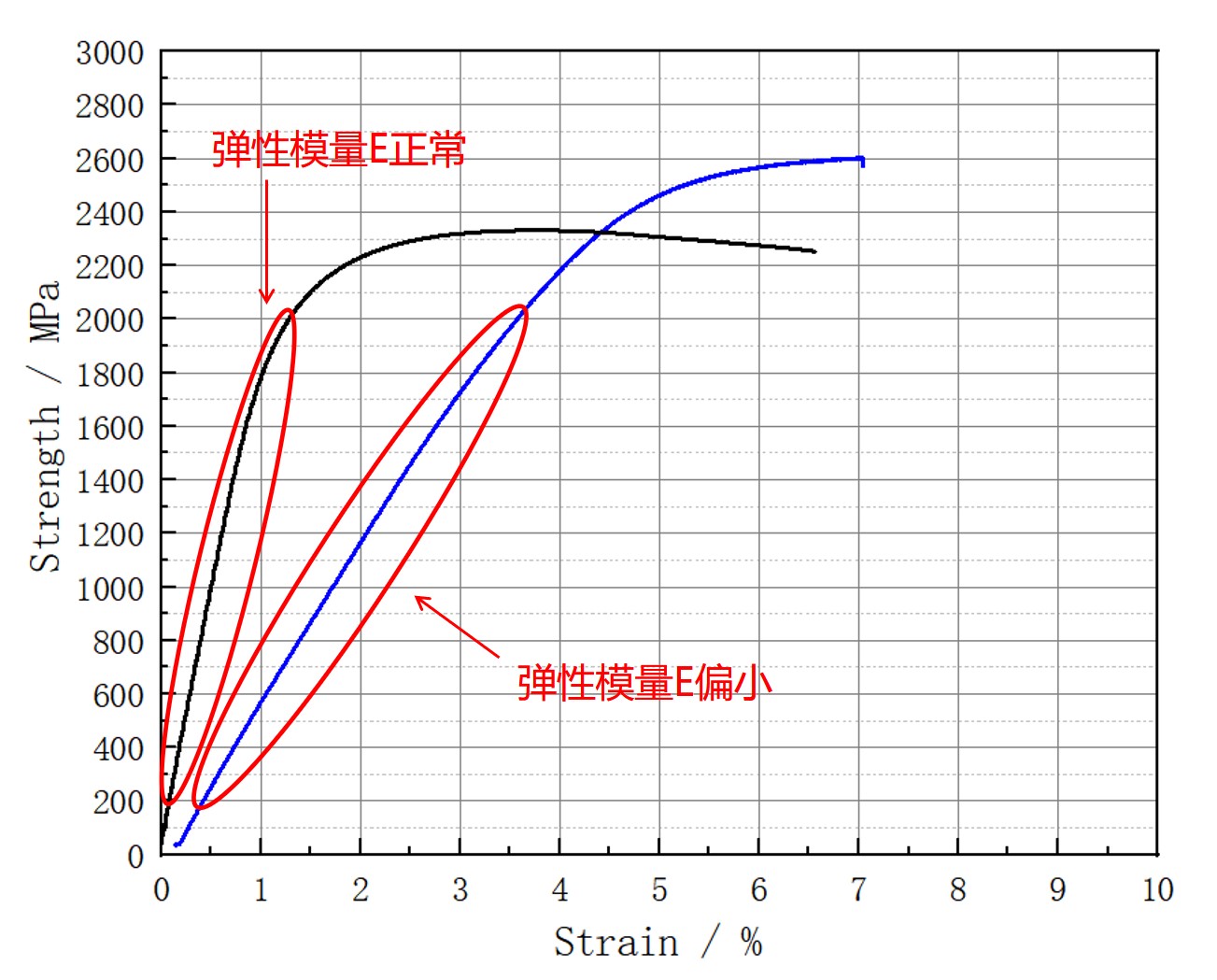

就是這條超高強鋼拉伸曲線,大家看出來哪里出了問題嗎?

在分析這條曲線之前,讓我們先看下典型拉伸曲線是什么樣的。

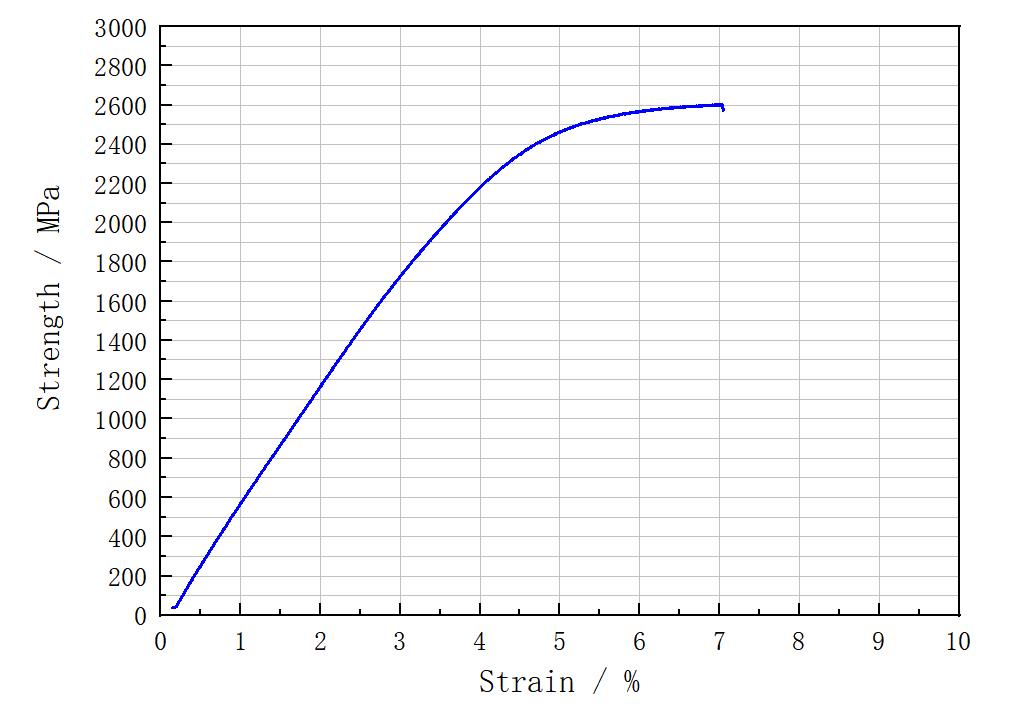

拉伸曲線的形狀反應材料在外力作用下發生的脆性、塑性、屈服、斷裂等各種形變過程。金屬材料典型拉伸曲線主要分為四個階段:

1、彈性階段ob

oa段為直線,應力與應變在此階段成正比關系,符合胡克定律,oa的斜率tanα=E為材料的彈性模量,直線部分最高點對應應力值為比例極限;ab階段已不再是直線,但在此階段卸載應力,變形也隨之消失,ab段也發生彈性變形,b點對應應力值為彈性極限。

比例極限理論上具有較大意義,但實際中很難準確測定,對變形測量儀器分辨力要求較高,最近兩版國家標準取消了該性能測定,規定塑性(非比例)延伸性能代替。

2、屈服階段bc

bc階段應力不增加(或者在小范圍內波動),而形變卻急劇增長,此階段最低點對應的應力稱為屈服強度。屈服強度分為上屈服強度ReH和下屈服強度ReL。對于無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.2%殘余變形的應力值為其屈服強度RP0.2。

上屈服強度ReH:試樣發生屈服而力首次下降前的最大應力。

下屈服強度ReL:在屈服期間,不計初始瞬時效應時的最小應力。

由于下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度。

3、強化階段cd

經過屈服階段,材料恢復抵抗變形能力,隨著應變增加,應力增大,稱為強化階段。曲線最高點對應的應力為Rm(抗拉強度),是衡量材料強度的一個重要指標。

抗拉強度(tensile strength)是金屬由均勻塑性形變向局部集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力,是衡量零件本身承載能力的重要指標。符號為Rm,單位為MPa。

4、頸縮和斷裂階段de

到達d點后,試樣某一局部變形顯著增加,橫截面積急劇減小,出現頸縮現象,試樣很快被拉斷,此階段稱為頸縮和斷裂階段。

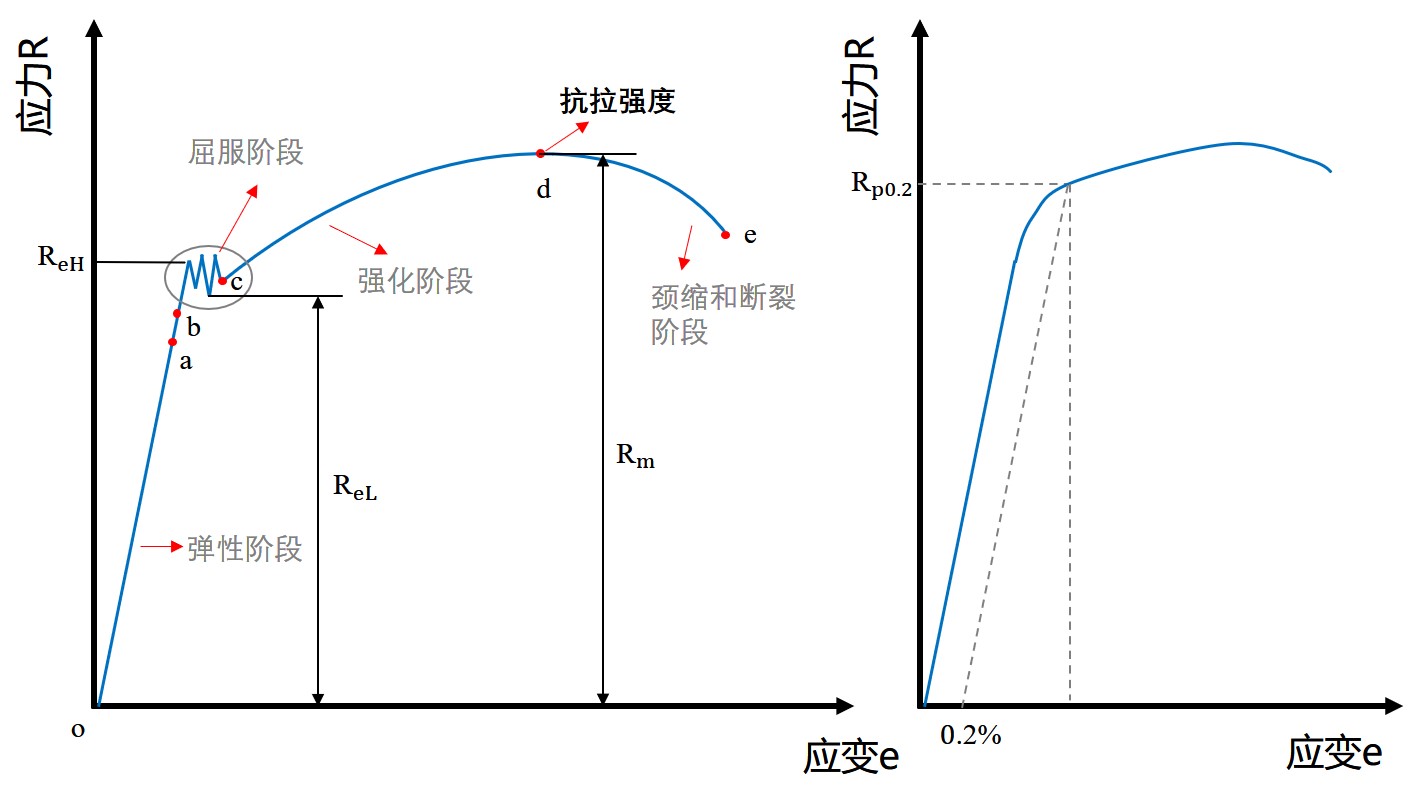

由于國標的更新,拉伸試驗常用性能名稱和符號也發生變化,部分如下:

那我們現在看看最開始的那條拉伸曲線的問題出在哪?

答案是彈性模量。彈性模量主要由材料本身的化學成分決定,合金化、熱處理、冷熱加工等對其影響很小。在室溫下,鋼的彈性模量大都在190,000~220,000N/mm^2之間,各種鋼的彈性模量差別很小,GB 50017-2017 《鋼結構設計標準》規定鋼材和鑄鋼件的彈性模量一般取206,000N/mm^2。而該拉伸曲線的彈性模量經計算只有不到60,000N/mm^2,遠小于常規值,因此,該拉伸曲線存在問題。

為什么會出現這種情況呢?

可能由于拉伸時未安裝引伸計,在拉伸的過程中,存在試樣與夾持端的相對滑動。

大家在做實驗過程中還遇到過多少類似的簡單錯誤呢?歡迎在下方留言,幫助更多的人少走科研的彎路。

參考文獻:

[1] 卓家壽. 工程材料的本構演繹[M]. 科學出版社,2009.

[2] GB/T 228-1987,金屬拉伸試驗法[S].

[3] GB/T 228.1-2010,金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法[S].

[4] GB 50017-2017, 鋼結構設計標準[S].